- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

850 Jahre Pfarrei St. Laurentius zu Clarholz

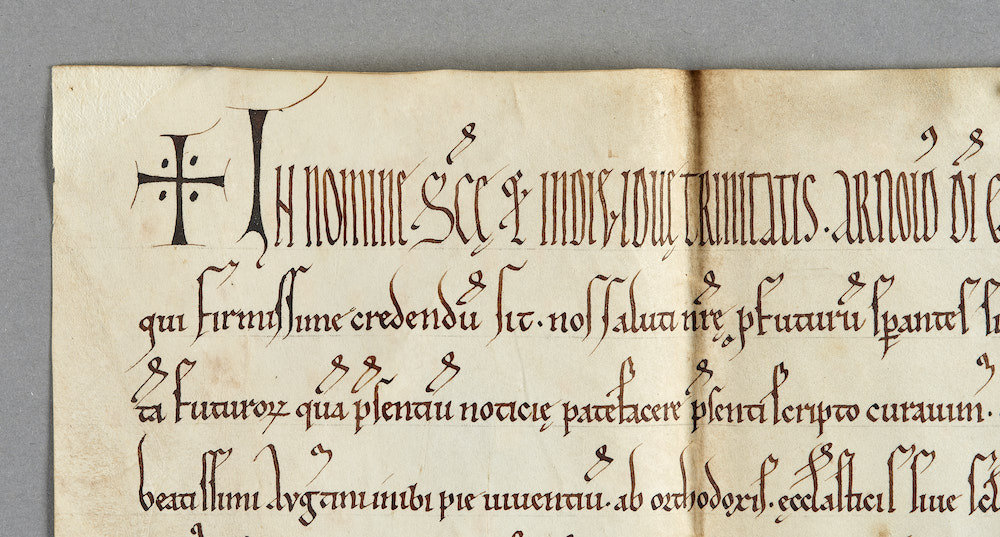

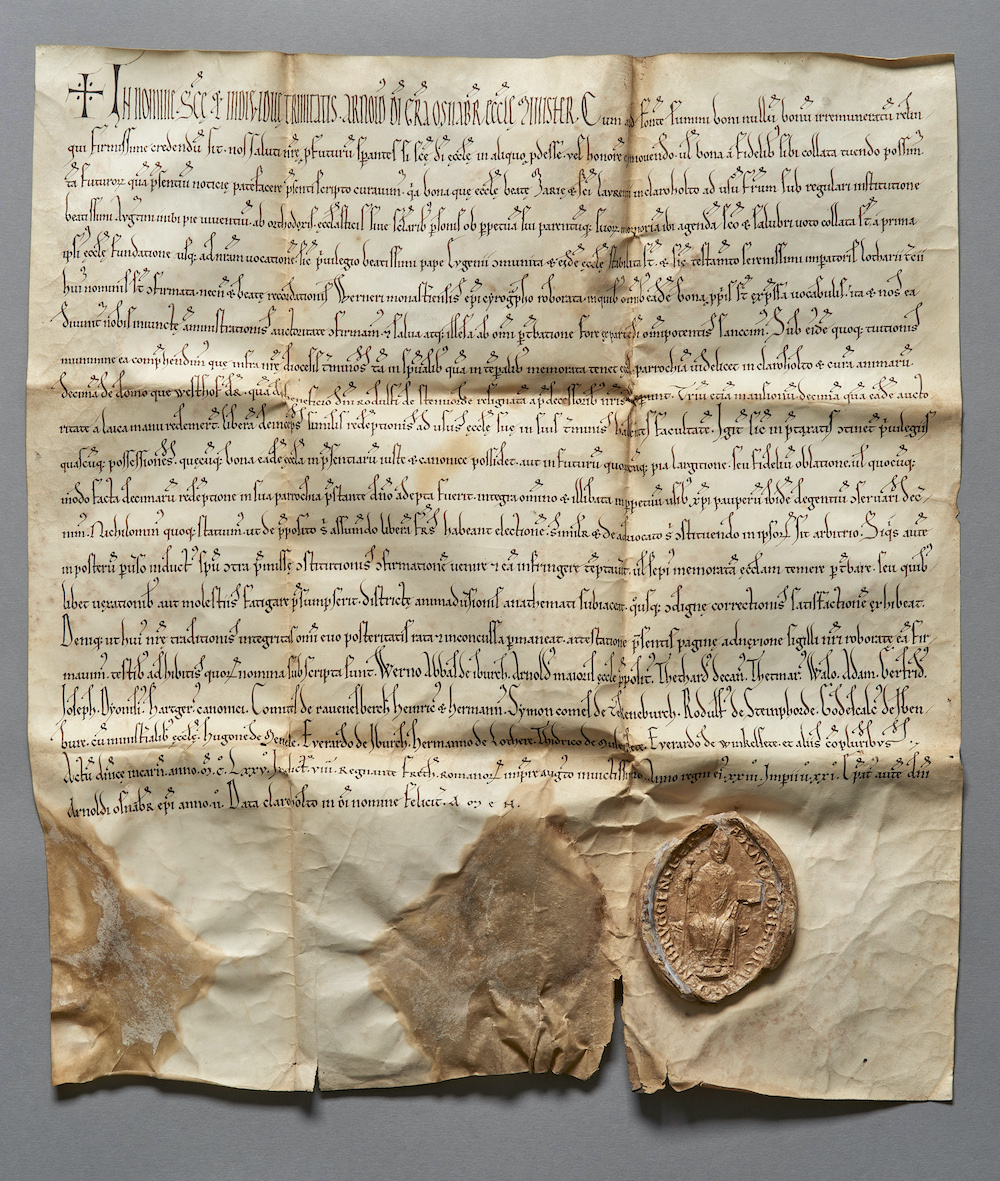

Am 10. August 2025 begeht die Pfarrei St. Laurentius zu Clarholz ihr Patronatsfest. In diesem Jahr fällt der Festtag des heiligen Laurentius (+ 258 nach Christus), Diakon der Römischen Kirche und Patron der Gemeinde Clarholz, auf einen Sonntag. Er fällt aber auch in ein besonderes Jahr. Denn es sind genau 850 Jahre vergangen seit einem erinnerungswürdigen Ereignis im Jahre 1175. Damals kam Bischof Arnold von Osnabrück mit einer großen Delegation zur „Kirche der seligen Maria und des heiligen Laurentius“ nach Clarholz, um die Privilegien und Besitzungen des dort 1133/34 gegründeten Prämonstratenserklosters in Schutz zu nehmen. Er übertrug den „dortselbst nach der Regel des seligsten Augustinus fromm lebenden Brüdern“ – damit sind die Prämonstratenser gemeint -, „was die erwähnte Kirche innerhalb der Grenzen unserer Diözese an Geistlichem wie Zeitlichem zu eigen hat.“ Dabei nannte er an erster Stelle die Pfarrei und Seelsorge in Clarholz („parrochiam videlicet in Claroholte et curam animarum“). 1175 gilt deshalb als Gründungsjahr der Pfarrei und des Kirchspiels Clarholz als eines fest umrissenen geographischen Gebildes mit Grenzen, die noch heute beim jährlichen Schnatgang Anfang März abgeschritten werden. Das Kirchspiel Clarholz ist jetzt also 850 Jahre alt.

Bei der Gründung des Klosters 42 Jahre zuvor wurde zwar der damalige Bischof von Osnabrück, Thiethard (1119-1137), unter den Zeugen der vom heiligen Norbert eigenhändig ausgestellten Bestätigungsurkunde Kaiser Lothars III. genannt. Ansonsten war aber nicht er die treibende Kraft, sondern der Bischof von Münster, Werner (1132-1151). Dieser stellte neben dem Kaiser und Bischof Andreas von Utrecht (für die bei Vollenhove in den Niederlanden gelegenen Güter des Klosters) eine eigene Bestätigungsurkunde aus. Darin nannte er den Stifter, Rudolf von Steinfurt, einen „Adligen unseres Landes“ (also des Hochstifts Münster) und beschrieb, dass Rudolf „zur festgesetzten Zeit zu unserer Hauptkirche (zum Dom) gekommen“ sei und „alles, was wir oben aufgezählt haben, freiwillig Gott und dem seligen Paulus übertragen“ habe. In dieser Aufzählung nannte Bischof Werner an erster Stelle „in Clarholz eine Kapelle, zwei Höfe, vier Hufen“ und dann „in Lette eine Kapelle, einen Hof, drei Hufen“ sowie noch neun weitere Hufen im Ostmünsterland (in Mackenberg, Günnewig, Vintrup, Ruploh, Beelen und Füchtorf). Den Zweck der Stiftung beschrieb er so: „damit an demjenigen von diesen Orten, wo es am geeignetsten erscheint, der kanonische Orden nach der Regel des heiligen Augustinus mit Gottes Hilfe eingerichtet werde.“ Sodann hat Bischof Werner die Stiftung des Steinfurters aus eigenen Mitteln ergänzt, sich also gleichsam zum Mitstifter gemacht, einerseits durch die Übertragung von Zehnten (großenteils aus der Pfarrei Beckum), andererseits durch Geldeinkünfte (12 Groschen in Clarholz, zwei Schilling des Zehnten in Hüttinghausen) und ein Waldstück bei Hombrink. Etwas später übertrug der Bischof den Prämonstratensern in Clarholz auch die Kirche in Beelen. Als nämlich Papst Eugen III. am 23. Mai 1146 das Kloster Clarholz bestätigte, gehörte diesem auch die Kapelle in Beelen mit all ihrem Zubehör („cum omnibus pertinentiis suis“); mit letzterem ist der Archidiakonat gemeint, die zweimal jährliche Synode, der „Send“, den der Clarholzer Propst im Auftrag des Bischofs in Beelen abhielt.

Seine Zustiftungen begründete Bischof Werner mit dem Satz, dass es gerecht sei, Einrichtungen, die zur eigenen Diözese gehören, zu fördern („Et quia justum est, ut loca ad nostram ecclesiam pertinentia promoveamus, quedam de nostris ad supradicta addere curavi“). Für ihn stand also fest, dass aus der Stiftung des Steinfurters nicht nur die Kapelle in Lette, sondern auch die in Clarholz zu seiner, der Münsterschen Diözese gehörte. Ganz offensichtlich hat er auch, wie aus der geänderten Reihenfolge der Ortsnamen in seiner Urkunde (er nennt Clarholz vor Lette) zu erkennen ist, den entscheidenden Einfluss darauf ausgeübt, dass sich der männliche Konvent der Prämonstratenser mitsamt den arbeitskräftigen Laienbrüdern in Clarholz angesiedelt hat, während die Schwesterngemeinschaft die Kapelle in Lette bekam. Clarholz liegt am östlichen Rand der Axtbachniederung, wo der Fluss die bis Lette reichenden Lehmböden der Beckumer Berge verlässt, um sich fortan im breiten Tal der Ems zwischen Sandböden zu bewegen. Diesen bis heute hochwassergefährdeten Bereich querte die wichtige Wegeverbindung von Münster in Richtung Osten nach Paderborn, Goslar und Magdeburg. Bei den Standortüberlegungen des Bischofs könnte somit seine Erwartung als Landesherr im Spiel gewesen sein, dass die Ordensmänner in Clarholz am Axtbach kultivierende und wasserbauliche Maßnahmen ergreifen würden.

Bischof Werner war ein Freund und Förderer der Prämonstratenser, da sie anders als die Zisterzienser Aufgaben in der Seelsorge übernahmen und damit den Bischöfen zuarbeiteten. Den Cappenbergern übertrug der Bischof 1139 die Pfarreien Ahlen und Werne, den Prämonstratensern von Varlar die Pfarrei Coesfeld. Er starb am 1. Dezember 1151 und wurde in Cappenberg beigesetzt.

Was Clarholz betrifft, schweigen zwischen 1146 und 1175 die Quellen. In diesen drei Jahrzehnten wurden unter dem ersten Propst Ermward Kirche und Klosteranlage errichtet und die Gutswirtschaft des Klosters auf den beiden von Rudolf von Steinfurt geschenkten Höfen und weiteren, die hinzukamen, organisiert. Bischof Arnold besuchte 1175 also eine Institution, die aufgrund der Aufbauleistung ihrer ersten Generation auf soliden Fundamenten, ja, in einer ersten Blüte stand. An der Urkunde von 1175 fällt nun auf, wie groß die Delegation aus Osnabrück war: der Bischof wurde vom gesamten Domkapitel begleitet, dem Dompropst, dem Domdekan und sieben namentlich genannten Domkanonikern (Dietmar, Walo, Adam, Gerfried, Joseph, Dionysius und Hartger). Auch der Abt von Iburg als Repräsentant des bedeutendsten Ordenshauses der Diözese war zugegen. Auf weltlicher Seite sind die beiden Grafen Heinrich (1160-1175) und Hermann von Ravensberg (1175-1223) zu nennen, vor allem aber Graf Simon von Tecklenburg (1173-1202), der damals unbestritten mächtigste Mann in Westfalen und Gegenspieler Herzog Heinrichs des Löwen. Ferner befand sich ein Mitglied der Stifterfamilie mit demselben Namen wie sein Vorfahre Rudolf von Steinfurt in der Begleitung Bischof Arnolds, außerdem weitere Adlige und Ministerialen (leitende Beamte): Gottschalk von Ibbenbüren, Hugo von Melle, Eberhard von Iburg, Hermann von Lotte und andere. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Urkunden von Papst Eugen III., Kaiser Lothar III. und Bischof Werner von Münster bestätigte Bischof Arnold in Clarholz – also an Ort und Stelle und nicht in Osnabrück – aufgrund seiner Zuständigkeit („amministrationis auctoritate“) alle Besitzrechte und Privilegien der Prämonstratenser und insbesondere, „was die erwähnte Kirche innerhalb der Grenzen unserer Diözese an Geistlichem wie Zeitlichem zu eigen hat, nämlich Pfarrei und Seelsorge in Clarholz, den Zehnten aus dem Haus namens Westhoff, den sie, nachdem er aus dem Lehen des Herrn Rudolf von Steinfurt zurückgegeben war, von unseren Vorgängern erhalten haben, auch den Zehnten aus drei Häusern, den sie mit derselben Vollmacht (also ebenfalls von Osnabrücker Bischöfen) aus Laienhand gekauft haben.“

In der Ordensgeschichte der Prämonstratenser ist diese Urkunde nicht belanglos. Was damals kirchenrechtlich noch im Fluss war, hier ist es eindeutig belegt: Ein Bischof überträgt einem Stift dieses Ordens eine Pfarrei und befugt es mit der Seelsorge. Die Urkunde von 1175 bedeutet die feste Umgrenzung des Kirchspiels Clarholz als eines seelsorglichen Amtsbezirks gemäß römischem Recht. Römisches Recht ist territorial begründet und nicht personal wie das damals noch weit verbreitete germanische Eigenkirchenrecht.

Bischof Arnold stammte wahrscheinlich aus der Familie der Grafen von Altena, einer Seitenlinie der Grafen von Berg. Graf Adolf von Berg war 1122 bei der Gründung von Cappenberg zugegen gewesen; auch in der Urkunde Kaiser Lothars III. über die Stiftung des Klosters Clarholz wird er 1134 als Zeuge genannt. Er selbst stiftete das Zisterzienserkloster Altenberg, in das er 1139 als Mönch eintrat. Sein Nachfahre Arnold von Altena hat das Bistum Osnabrück von 1173 bis 1190 geleitet. Zuletzt nahm er wie der kinderlose Edelherr Widukind von Rheda, der Stifter von Marienfeld (1185), am Kreuzzug Kaiser Friedrich Barbarossas teil. Dabei kam er am 15. Dezember 1190 bei Akkon im Heiligen Land zu Tode. Das Osnabrücker Wappen, ein sechsspeichiges Rad, soll auf die Heimkehrer des dritten Kreuzzugs zurückgehen. Viele Pilger und Kreuzfahrer besuchten das Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel. Katharina von Alexandrien war der Überlieferung zufolge als Märtyrerin gerädert worden. In der Stadt Osnabrück begann man nach 1190 mit dem Bau der Katharinenkirche.

Die Verehrung der heiligen Katharina war auch bei den Prämonstratensern weit verbreitet. Der Orden war seit 1137 im Heiligen Land präsent – mit einem Stift beim Grab des Propheten Habakuk nahe Jaffa und bald auch nahe Jerusalem mit einem Stift beim Grab des Propheten Samuel. Katharina wurde 1193 zur Patronin des ältesten Frauenklosters in der Reichsstadt Dortmund. Kaiser Heinrich VI., der Sohn Barbarossas, stiftete es drei Jahre nach dessen Tod für Prämonstratenserinnen. Jahrhunderte später ist dort eine Clarholzerin eingetreten, Maria Elisabeth Niermann (1695-1762); sie stammte aus dem alten Gasthaus am Kirchplatz und war das älteste Kind von Bernd Niermann und Maria Magdalena Lördemann aus Herzebrock. 1765 tat ihre Nichte Bernardine Katharina Niermann denselben Schritt. Auch in Clarholz wurde Katharina verehrt. Ihr war einer der beiden Seitenaltäre der Kirche geweiht. Heute gilt sie als deren Nebenpatronin.

Die Errichtung der Pfarrei und des Kirchspiels Clarholz durch Bischof Arnold von Osnabrück im Jahre 1175 hat in der Folgezeit den Anstoß dazu gegeben, in dem großen Pfarrgebiet von Wiedenbrück im Sinne der kirchlichen Reformbewegungen jener Zeit ein dichteres Gemeindenetz aufzubauen. Wiedenbrück war um 785 durch den fränkischen Priester Megingoz (Meingoz) als christliche Missionsstation errichtet worden und durch dessen Berufung zum Nachfolger des ersten Osnabrücker Bischofs Wiho im Jahre 805 Teil dieser Diözese geworden. Östlich von Clarholz war schon im 9. Jahrhundert von Waldburg, der Witwe Eckhards, und ihrer Tochter Duda ein Kanonissenstift in Herzebrock gegründet worden. Diese Stiftung wurde dem Schutz der Osnabrücker Kirche anvertraut, in deren Wiedenbrücker Exklave sie lag. Obwohl Herzebrock als Pfarrei („parrochia“) nicht vor dem Jahre 1221 bezeichnet wird, kann man davon ausgehen, dass die Stiftsgründung die Bildung eines eigenen Kirchspiels nach sich gezogen hat. Die Seelsorge übten hier Weltgeistliche aus. Erst nach der Umwandlung des Kanonissenstiftes in ein Benedikrtinerinnenkloster (1208) und dessen Anschluss an die Bursfelder Kongregation (1467) wurde die Pfarrei Herzebrock durch Bischof Konrad von Diepholz 1475 dem dortigen Kloster inkorporiert. In Clarholz war das schon 300 Jahre vorher geschehen. Die Seelsorge in Herzebrock wurde seit 1475 meist von Iburger Benediktinermönchen ausgeübt. Im weiteren Umkreis von Wiedenbrück entstanden nach Clarholz in rascher Folge diese Pfarreien: Neuenkirchen, St. Margareta, 1185; Gütersloh, St. Pankratius, 1201; Sankt Vit, 1212; Langenberg, St. Lambertus, 1234. Die Kirche St. Johannes der Täufer in Rheda hatte Bischof Benno II. 1088 der Abtei Iburg anvertraut, die sie aber 1242 dem Bistum Osnabrück zurückgab. Bischof Balduin von Rüssel inkorporierte sie dem durch ihn 1259 an St. Aegidius in Wiedenbrück errichteten Kollegiatstift mit acht Kanonikaten, zwei weiteren Präbenden und im Laufe der Zeit 15 Vikarien. So wurde die sakramentale und religiöse Betreuung des Raumes auf lange Zeit gesichert.

Fotos: Ansgar Hoffmann